“老板,多放点海椒面!” 凌晨两点的烧烤摊前,穿着真丝睡衣的阿姨踩着人字拖,将宝马钥匙往油腻的塑料凳上一放。炭火噼啪作响,不时爆出火星,锡纸碗里的脑花正咕嘟冒泡。隔壁桌的程序员,眼镜片上沾着一层红油,领带早已扯下来,随意地捆住了躁动的长发。成都的夜风吹着花椒的香气钻进人们的毛孔,这哪里是在吃夜宵,分明是在给疲惫的灵魂松绑。

巷口军屯锅盔摊的摔面声,比闹钟还要准时。白领小林一路狂奔,在摊前猛地停下:“张师傅,还是老样子!” 面团在铁板上滋滋作响,绽开金黄的 “花朵”,猪油混合着椒麻香的烟雾直往鼻孔里钻。后面穿校服的学生急得直跺脚:“我的要多加辣子面呀!” 滚烫的锅盔刚拿到手,小林就迫不及待地咬破酥壳,肉馅的油烫得舌尖发麻,却舍不得松口 —— 这一口酥脆,足以支撑她熬过早高峰三趟地铁的拥挤。二十米外的网红面包店十分冷清,玻璃柜里那些精致的点心,远远比不上带着油渍的牛皮纸袋里的锅盔实在。

菜市场转角的老字号肥肠粉店,不锈钢桶里炖着的浓汤泛着奶白色。穿着工装裤的大爷刚卸完货,用筷子往冒结子上狠狠一戳:“王婆,今天这节子够软和!” 碱水面吸饱了骨汤,大爷蹲在塑料凳上呼噜呼噜地吃完,汗珠顺着脸上的皱纹流进碗里。新来的食客学着别人要 “粉少肠多”,立刻引来周围老食客的集体白眼 —— 在这些吃了二十年的老邻居眼里,连冒节子的软硬程度,都是衡量交情的标尺。

人民公园后门的糖油果子车,被孩子们围得水泄不通。焦糖裹着糯米团,能拉出金丝,穿着汉服拍照的姑娘刚咬破脆壳,糖浆就黏住了新做的水晶指甲。卖果子的陈老头嘿嘿一笑:“慢点吃,烫得跳脚才正宗呢!” 树荫下摇着蒲扇的大爷,咂着三花茶,看着年轻人举着手机拍拉丝的短视频,忽然把竹签往石桌上一拍:“我们那时候哪有这些花样,甜到心坎里才是正经事!”

建设路的冰粉摊,玻璃柜像个调色盘,醪糟米酒打底,上面堆着山楂碎、葡萄干等小山似的配料。穿着洛丽塔裙的姑娘捧着碗直跺脚:“阿姨,再多加点糍粑嘛!” 手搓冰粉的气孔里仿佛蓄着月光,红糖浆顺着碗边流到虎口,嗦一口,凉得后脑勺发麻。旁边奶茶店的小哥趴在柜台上张望,五块钱的冰粉带来的透心凉,竟然比三十块的芝士葡萄更能勾起人的馋虫。

九眼桥的烧烤架前,永远在上演着人间喜剧。戴着大金链子的老板啃着兔头,传授着吃兔头的秘籍:“用门牙刮腮帮上的肉,用后槽牙剔脑花,吃得干净才有下次优惠!” 刚加完班的会计小姐姐,把西装外套往腰间一系,啃排骨的架势比对着账本时还要凶狠。穿着代驾马甲的老李,咬着烤馒头片等订单,含混不清地嘟囔:“这焦脆的程度,怕是在炭火里淬过魂哦!”

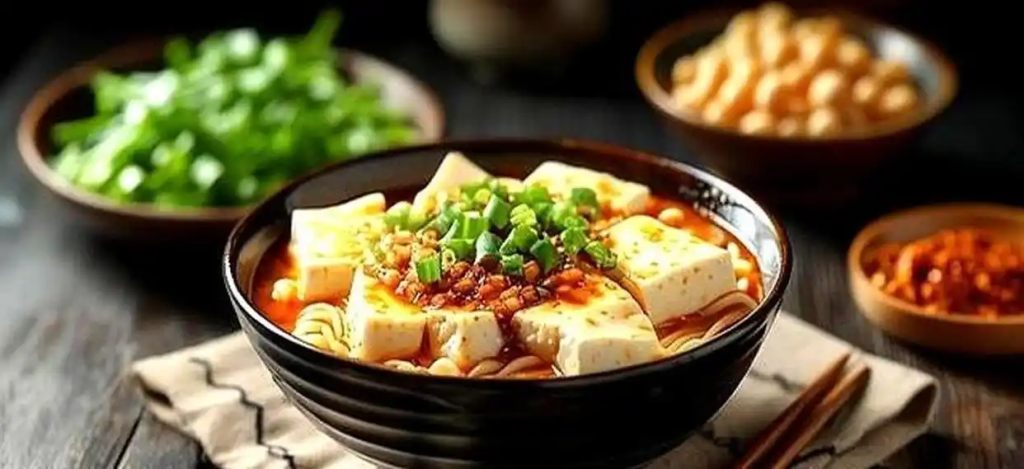

藏在老小区里的豆花面摊,板凳总是不够用。穿着旗袍的阿姨麻利地腾出半个位置:“妹子,挤一挤,美食当前,讲啥形象!” 嫩豆花在红油里颤巍巍地翻滚,油辣子把雪白的豆花染成了晚霞色。戴着红领巾的小孩被辣得直吐舌头,却不肯放下碗,他爸爸笑着摸了摸他的头:“成都娃儿的吃辣本事,都是从涕泪横流中练出来的。”

牛市口的串串香店,竹签在铁桶里堆成了小山。染着银发的摇滚青年和卖保险的大叔拼桌而坐,牛油锅里翻滚的毛肚成了他们之间的共同话题。“数签签” 的老板娘眼皮都没抬:“老刘,今天的签子又少算了三根哦!” 玻璃瓶里的唯怡奶在桌沿碰撞,发出闷响,汗湿的 T 恤后背,印出了类似中国地图的痕迹。凌晨三点的路灯下,那些被竹签扎破的心事,终究会随着红油泡沫一起,在天光渐亮时消散无踪。