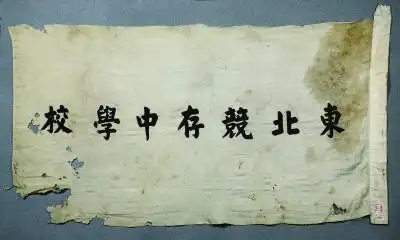

在沈阳”九·一八”历史博物馆的展厅里,一面历经沧桑的白色绸制校旗静静陈列。这面1.5米长、0.8米宽的旗帜上,”东北竞存中学校”七个黑色大字格外醒目,它承载着一段鲜为人知的抗战教育传奇。

1931年”九一八”事变后,东北三省在短短四个月零十八天内沦陷。战火导致大批东北儿童随家人流亡关内,他们流离失所,无书可读,甚至沿街乞讨。1935年,抗日救国志士车向忱辗转来到西安,面对这些流亡孩童,这位教育家萌生了创办学校的想法。

1936年4月,在极其艰苦的条件下,车向忱用仅有的两元钱购置教具,在西安创办了东北竞存小学。教室里的课桌椅五花八门,有的是借来的,有的甚至是木板搭在土堆上。次年,他又创办了东北竞存中学。在开学典礼上,车向忱慷慨陈词:”我们就是要通过竞争、奋斗,取得我们学校、我们东北人民和整个中华民族的生存!”

师生们深受鼓舞,亲手制作了校旗。这面凝聚着爱国热情的旗帜成为学校的象征。为宣传抗日,学生们成立了”火流剧团”,用戏剧形式唤起民众抗日热情。校旗所到之处,就是抗日宣传的舞台。

1938年秋,日军轰炸西安,学校被迫迁至凤翔县破庙中继续办学。在8年艰苦岁月里,这所学校培养了3000余名抗日人才,其中近300人奔赴延安。如今,这面历经战火洗礼的校旗,见证了那段血与火的岁月,诉说着中华民族不屈的抗争精神。

发表回复